Guida maimonidea/Maghreb e Terra Santa

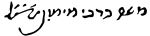

Nella sua conclusione del Commentario alla Mishnah, che chiede anche scusa per gli errori che dovessero verificarsi, Maimonide descrive le condizioni frenetiche in cui l'opera fu scritta:

La famiglia di Maimonide emigrò nel Maghreb, arrivando in primo luogo a Fes, in Marocco. Le peregrinazioni per il Maghreb continuarono lungo tutto il corso della terza decade della sua vita, e quegli anni furono segnati da forti persecuzioni religiose.[1] Non si conosce la ragione per cui la famiglia emigrò nel fulcro dell'infernale dominio almohade, all'interno del Maghreb, invece di dirigersi ad occidente verso la Spagna cristiana o la Provenza. Potrebbe essere stato perché le condizioni al centro del potere degli Almohadi erano più facili che ai margini. È anche possibile che nessi commerciali o famigliari consigliassero questa mossa.

L'intensità delle tribolazioni sopportate dagli ebrei maghrebini è evidenziata da una terrificante lettera inviata da Fustat nel 1148. La scrisse Solomon ben Judah Hakohen di Sijilmasa, un profugo del Maghreb, a suo padre, le cui attività commerciali l'avevano condotto a Mirbat, una città portuale della punta meridionale della Penisola Araba sull'Oceano Indiano:

Le conquiste degli Almohadi guidati da Abd al-Mu`min distruzzero le comunità ebraiche del Maghreb. Alcuni ebrei morirono nel resistere la conversione forzata; altri accettarono l'Islam sotto pressione, continuando a vivere come ebrei in segreto (tra loro il rabbino della comunità di Sijilmasa, Joseph ben `Imran, e anche il succitato Joseph ben Aknin); ed altri ancora fuggirono al di là del dominio almohade. La dinastia degli Almohadi cercò di creare un'estensione territoriale senza ebrei né cristiani, rifiutando la veduta tradizionale mussulmana che il "popolo del libro" — ebrei e cristiani — fossero dhimmis, con diritto a protezione. Secondo gli storici mussulmani del tempo, agli ebrei che accettarono i dettami dell'Islam non vennero acùùcordata la stessa condizione sociale dei mussulmani. Gli Almohadi confiscarono proprietà, negarono i diritti di commercio, rapirono bambini ebrei per farli crescere cvome mussulmani, e pretesero che gli ebrei indossassero indumenti speciali che li distinguessero come stranieri e inferiori.[3]

Lo storico mussulmano Ibn al-Qifti sosteneva che Maimonide e la sua famiglia avessero subito la stessa sorte nel Maghreb e che a Maimonide fosse richiesto di pretendere di essere diventato mussulmano; solo dopo il trasferimento in Egitto egli fu nuovamente in grado di essere apertamente ebreo. Secondo Ibn al-Qifti, uno studioso di nome Abu al-Arab Ibn Ma`isha, che proveniva dalla Spagna, ed era un avversario di Maimonide, disse al visir egiziano, il qadi al-Fadil, che Maimonide si era convertito all'Islam da giovane. Tale accusa aveva gravi implicazioni, poiché secondo la legge islamica è un crimine capitale per uno che si sia convertito all'Islam abbandonarlo successivamente. Ma il visir aveva concesso la sua completa protezione a Maimonide, che officiava come suo medico personale, e affermò che la conversione all'Islam sotto costrizione non è una conversione effettiva secondo la legge islamica.[4]

Il resoconto di Ibn al-Qifti provocò un gran putiferio tra gli studiosi maimonidei. La conversione all'Islam di uno dei principali halakhisti post-talmudici, anche se sotto pressione, era una notizia sensazionale. Ma la nota di Ibn al-Qifti è unica e non corroborata da altre fonti indipendenti note a tutt'oggi ed è tutta da provare. Se il resoconto fosse accurato, non avrebbe potuto essere negato facilmente, poiché Maimonide era già una figura prominente e rinomata nel Maghreb. Se la conversione all'Islam di un personaggio marginale come il rabbino di Sijilmasa venne conosciuta in tutta la regione, un simile atto da parte di Maimonide e della sua famiglia a maggior ragione sarebbe stato più che risaputo, anche se i sostenitori di Maimonide avessere cercato di nasconderlo.[4] Inoltre, i profughi delle persecuzioni vagavano per tutto il Nordafrica, e molti di loro raggiunsero l'Egitto. Se Maimonide si fosse veramente convertito sotto pressione, molte persone ne avrebbero approfittato e usato tale fatto contro di lui. Maimonide aveva numerosi nemici in Egitto e Babilonia, che sarebbero stati più che felici di usare tali informazioni per minare la sua autorità halakhica e spirituale una volta per tutte. D'altra parte, Maimonide stesso fu dell'opinione, come si vedrà più avanti, che un ebreo obbligato a diventare mussulmano poteva farlo piuttosto che venire ucciso. È quindi concepibile che Maimonide, se si fosse trovato a dover decidere sotto pena di morte, avrebbe potuto scegliere di dichiarare fede all'Islam, salvandosi quindi la vita, per poi fuggire in una località dove poteva apertamente dichiararsi ebreo. Tuttavia, dato che Ibn al-Qifti, come specificato, rimane la sola fonte di questa storia, uno può certamente rimanere scettico del suo resoconto.

La condizione degli ebrei che si erano convertiti coercitivamente ma erano rimasti ebrei in segreto divenne una materia alquanto controversa, e Maimonide ne venne coinvolto mentre si trovava ancora nel Maghreb. Il problema verteva sulla questione se un ebreo potesse scegliere di rimanere in vita simulando un'apparenza mussulmana fintanto che il furore fosse passato. La faccenda si complicava se tale ebreo avesse scelto di morire piuttosto che accettare l'Islam, per il fatto che i suoi figli sopravvissuti sarebbero stati allevati come mussulmani. Un responsum di autore sconosciuto e che era molto diffuso nel Maghreb asseriva decisamente che l'Islam era idolatria e che uno doveva rinunciare alla vita piuttosto che dichiararne fede. Tale dichiarazione, denominata shahada in arabo, richiedeva che l'ebreo attestasse che non esisteva altro dio all'infuori di Allah e che Muhammad era il Suo profeta. Il suddetto responsum equiparava ciò all'accettazione dell'idolatria, secondo la regola talmudica di "essere uccisi piuttosto che trasgredire"; ed un tribunale ebraico poteva imporre la pena capitale a colui che avesse scelto di trasgredire per salvarsi la vita.[5] Inoltre, il verdetto sosteneva che qualsiasi comandamento della Torah ottemperato in segreto da uno che si è convertito non ha nessun valore, e poiché ha abbandonato la comunità di Israele, las sua preghiera è repellente: "Uno che pronuncia quella confessione è un pagano, anche se adempie l'intera legge pubblicamente e privatamente... Se uno dei convertiti forzati entra in una delle loro case di preghiera [cioè, una moschea], anche se non dice parola, e poi va a casa e offre le proprie preghiere, tali preghiere sono contate contro di lui come peccati aggiuntivi e trasgressioni." (Lettera sul martirio, p. 16).[6] Questo responsum respingeva fermamente tutti coloro che nel Maghreb si erano convertiti coercitivamente, estromettendoli dalla comunità di Israele. Negava loro qualsiasi prospettiva di collegamento continuativo con l'Ebraismo, anche parziale, e recideva totalmente le loro connessioni con Israele. Prima ancora di essere conosciuto quale autorità prominente e definitiva, Maimonide rispose a tale sentenza nella sua Lettera sul martirio (Iggeret ha-shemad).[6]

La Lettera sul martirio di Maimonide offre un'affermazione importante sulla propria consapevolezza quale dotto giuridico e sul suo concetto di halakhah. Dal suo punto di vista, il problema in questione era più di una questione legale; era anche — anzi primariamente — il destino di una comunità a rischio di essere tagliata fuori dal mondo ebraico a causa del pesante travaglio che gli veniva imposto. Tale sentenza negativa li forzava effettivamente a cambiare da mussulmani per coercizione (e superficialmente) a mussulmani per volontà:

Il suo timore per la condanna del saggio a coloro che si sottomettevano alla conversione forzata portò Maimonide a cominciare la propria interpretazione con l'intenzione di scalzare la reputazione del saggio agli occhi di quelli che proponevano la questione. Presentò il saggio come un vaso vuoto, persino non degno di risposta: "L'uomo del quale si chiede una valutazione ha offerto una risposta debole ed insensata, di contenuto e di forma scorretti. Ha fatto dichiarazioni distintamente nocive." (Lettera sul martirio, p. 15) Conclude ridicolizzando quel saggio e applicandogli il versetto dell'Ecclesiaste (10:13): "Il principio del suo parlare è sciocchezza, la fine del suo discorso pazzia funesta." (ibid., p. 17).

Come fase successiva, Maimonide cerca di attenuare il senso di rifiuto dei convertiti forzati, trasformando l'autore del responsum da accusatore ad accusato. Il suo attacco si basa sul fatto che le parole ammonitrici del saggio sono in realtà un'espressione calunniosa contro un gruppo amato da Dio. Ben più grandi uomini sono stati puniti per il peccato di aver calunniato Israele — tra cui Mosé, Elia ed Isaia:

Maimonide continua e rinforza il senso di appartenenza dei convertiti forzati, citando una serie di fonti autorevoli per dimostrare che i saggi ebrei, inclusi quei saggi della Mishnah come R. Eliezer e R. Meir, avevano preso le apparenze di aver trasgredito la propria fede durante tempi di persecuzione ma avevano continuato in segreto ad osservare la Torah ed i comandamenti. I convertiti forzati del Maghreb quindi non dovevano essere reputati come persone che si erano separate dalla comunità ebraica. Al contrario: le loro difficili circostanze e la loro risolutezza di continuare ad osservare i comandamenti in segreto, li pone chiaramente nell'ambito della tradizione dei grandi talmudisti.[4]

Rispondendo all'affermazione che i convertiti forzati non hanno ricompensa per i comandamenti che osservano, Maimonide cita brani midrashici che asseriscono che le azioni virtuose di grandi peccatori come Ahab, Nabuccodonosor ed Esaù non sono considerate repugnanti e ricevono ampia ricompensa. Se tale è il caso per peccatori intenzionali, quanto più sarà il caso per quelle persone che erano state costrette e non avevano intenzione di peccare? Maimonide comprese che doveva preparare il terreno in questo modo nei primi paragrafi della sua lettera, prima di fornire un supporto legale dettagliato alla sua posizione, dato che le sole spiegazione halakhiche non sarebbero state sufficienti a liberare queste comunità dal pesante onere dell'accusa e del rigetto.

Il caso halakhico specifico comprende due argomentazioni centrali. La prima, che permea l'intera lettera, sostiene che ha mancato di adempiere il suo obbligo di morire piuttosto che convertirsi non è per questo considerato peccatore o apostata. Colui che trasgredisce sotto minaccia di morte, anche quando è obbligato a sottomettersi al sacrifificio piuttosto che trasgredire, è reputato di aver agito sotto costrizione e quindi esente da pena capitale imposta dal tribunale rabbinico. Tale decisione fu accettata da alcune autorità rabbiniche medievali e, anni dopo, Maimonide lo confermò nella sua Mishneh Torah. Non aveva senso considerare peccatori espulsi dalla comunità di Israele coloro che si erano convertiti forzatamente, come dichiarava il saggio che Maimonide controbatteva, poiché farlo ometteva di distinguere tra comportamento volontario e azione coatta.[3]

La seconda argomentazione di Maimonide è ancor più lungimirante. Sostiene che gli ebrei del Maghreb non erano obbligati in primo luogo a morire piuttosto che convertirsi, perché tutto ciò che era loro richiesto era una semplice dichiarazione; "Non c'è mai stata una persecuzione tanto rimarchevole come questa, dove l'unica coercizione è di dire qualcosa. Quando i nostri rabbini sentenziarono che una persona si deve sacrificare a morire piuttosto che trasgredire, non sembra certo che avessero in mente discorsi che non implicano azioni." (Lettera sul martirio, pp. 30-31). Tale distinzione deve essere esaminata attentamente. Un atto verbale può costituire adorazione idolatra, poiché la Mishnah in "Sanhedrin" detta che una forma proibita di rituale idolatra include la dichiarazione ad un idolo: "tu sei il mio dio"; tale affermazione è proibita perché, mediante essa, che la pronuncia acxcetta il dio straniero come sua divinità. Tuttavia Maimonide crede che ciò avvenga solo quando le parole sono pronunciate volontariamente, mentre una dichiarazione fatta sotto costrizione è un atto vacuo, senza significato. Inoltre, i gentili che forzavano tale atto sapevano che le parole erano solo per le apparenze: "Loro ben sanno che non crediamo in ciò che diciamo, e che lo diciamo solo per sfuggire alla punzione del dominatore e per accontenbtarlo con tale semplice confessione" (ibid, p. 30). La parola quindi differisce dall'azione. Un'azione rituale idolatra resta un'azione anche se eseguita sotto coercizione, qualunque ne sia il costo. La parola, invece, richiede intenzione e consenso. Se detta sotto coercizione, non è altro che un insieme di rumori. Coerente con questa distinzione tra parola e azione, Maimonide formula la sua conclusione halakhica come segue:

Tuttavia la distinzione tra parola ed azione sembra forzata in questo contesto. Si potrebbe sostenere che una dichiarazione pubblica, come una qualsiasi altra evenienza, ha una qualità attiva. Inoltre, secondo la decisione di Maimonide stesso, consistente con la halakhah del talmud, in tempo di persecuzioni uno è obbligato a dare la vita piuttosto che soccombere anche alla minima richiesta dell'oppressore, persiono di cambiare il modo in cui uno si allaccia le scarpe. Non si può quindi dire che una dichiarazione di fede non sia equivalente perlomeno al più veniale dei peccati? Certamente, pronunciare la prima parte della shahada - "Non c'è altro dio che Allah" - non crea difficoltà, specialmente per Maimonide, che crede che l'Islam sia una religione monoteistica in tutti i rispetti. Ma la seconda parte, in cui che la pronuncia attesta pubblicamente che Maometto è il messaggero di Allah - è più problematica. Una dichiarazione di questo tipo mina l'eternità della Torah, ed implica uno sradicamento della religione ebraica. In tempi di persecuzione, sarebbe difficile affermare che una dichiarazione pubblica in questo spirito sia meno significativa di un'alterazione minore forzata di un indumento, che richiederebbe di sopportare la morte piuttosto che attuarla. Anche l'ulteriore giudizio di Maimonide - che colui che muore piuttosto che dichiarar fede all'Islam ha adempiuto un comandamento e sarà abbondantemente premiato - dimostra che è molto più della logica a formulare la sua decisione.[4]

Tale atteggiamento nei confronti di colui che si sacrifica a morire è in netto contrasto con la posizione che appare nella Lettera sul martirio e viene rafforzata nella Mishneh Torah, in cui Maimonide in pratica asserisce che una persona che si sottomette alla morte quando non è obbligato a farlo, commette un reato capitale. In opposizione agli halakhisti aschenaziti, Maimonide credeva che quando si trattava di morire per la santificazione del nome di Dio, non c'erano atti volontari di pietà. Come sostiene nella Lettera sul martirio: "E i nostri saggi sentenziavano [in certi casi] 'Che lo si lasci trasgredire e [non] dia la vita'. [Tuttavia] quest'uomo [si reputa] di condizione più elevata dei saggi, e più puntiglioso sulla Legge. Usando la bocca e la propria lingua, egli si arrende alla morte e asserisce di aver santificatro il nome di Dio. Ma mediante tali azioni egli è un peccatore ed un ribelle, e si rende colpevole verso la vita" (ibid., p. 30) Come può sentenziare da una parte, che non esiste obbligo di dar la vita nelle persecuzioni del Maghreb e, dall'altra, che colui che agisce rigorosamente e la dà, riceve grande ricompensa? Evidentemente, come Haym Soloveichick ha spiegato,[7] Maimonide stesso riconosceva che la decisione indulgente da lui proposta nella Lettera sul martirio non era abbastanza ben fondata da rendere peccatore colui che non vi si accordava.

Anche se la distinzione tra parola e azione è possibile, di per sé non può supportare adeguatamente la decisione indulgente emessa da Maimonide. Tale decisione si appoggia sulla sua più ampia posizione nei confronti del valore della vita umana rispetto all'obbligo di santificare il nome di Dio, ed il suo atteggiamento verso la complessa situazione della comunità che aveva presentato la questione. Proibendo senza ambiguità il dare la vita quando non si è obbligati a farlo, Maimonide dimostra di considerare la conservazione della vita come valore halakhico centrale. Nella Mishneh Torah egli formula il dovere di preservare la vita anche a costo di dissacrare lo Shabbat non come limitazione ai dettami della Halakhah ma come valore di per se stesso, caratteristico dei fini complessivi della Torah: "Poiché le Scritture dichiarano: 'Chiunque le metterà in pratica, vivrà' (Levitico 18:5) cioè non morirà a causa di loro. Quindi voi capite che le ordinanze della Legge erano intese portare al mondo non vendetta ma misericodia, bontà e pace" (Leggi in merito al Sabbath). Dato questo ampio intendimento del proposito della Torah e del valore della vita, è facile comprendere l'uso della distinzione tra parola e azione come mezzo per restringere lo scopo dell'obbligo martiriologico. Inoltre, la determinazione halakhica scaturisce non solo da valori sistematici generali ma anche dalla natura della situazione specifica che la riguarda. Maimonide si ritrovò a confrontare un dilemma: da una parte, desiderava prestare assistenza ai convertiti forzati, e quindi sentenziò indulgentemente, sulla base della distinzione tra parola e azione; dall'altra, non poteva denigrare quegli ebrei maghrebini che avevano dato la vita piuttosto che dichiarare la propria fedeltà all'Islam. I santificatori del nome di Dio erano presumibilmente ammirati anche da coloro che avevano deciso di convertirsi esteriormente.[8]

Come risulta chiaro dal suo trattamento delle conversioni coatte nel Maghreb, Maimonide fu dell'avviso che un responsum di tale tipo non dovesse essere limitato esclusivamente a considerazioni formali. Il giudizio è un prodotto complesso, e l'interpretazione di fonti halakhiche autorevoli da parte del decisore devono essere integrate con le più ampie considerazioni dei valori e con la pertinenza delle particolari circostanze in cui l'interrogatore si trova. Le costrizioni circostanziali che lo studioso deve affrontare nel prendere una data decisione continuarono a formare parte delle attività di Maimonide come halakhista per tutta la vita.[8]

In un responsum successivo, quando già viveva in Egitto, Maimonide prese in esame il caso di un uomo che aveva assunto una bella domestica cristiana che viveva nel suo stesso cortile. La domestica si era convertita all'Ebraismo, e la domanda posta riguardava l'uomo, se gli fosse permesso di risiedere con lei o se il tribunale fosse obbligato ad ordinare a costui di mandare via di casa la donna. Maimonide era ben consapevole che la Halakhah proibiva il matrimonio del padrone con una domestica liberta, dato il sospetto che tale padrone avesse avuto relazioni con la donna prima che diventasse liberta. Ciò nonostante, rispose come segue:

Maimonide riconosceva che qui un'insistenza senza compromessi ad osservare la lettera della Halakhah avrebbe solo aggravato il reato del padrone e complicato la situazione, poiché egli avrebbe continuato a vivere nel peccato con la domestica. Ci poteva essere un divario tra i dettami astratti della Halakhah e la loro applicazione pratica. Maimonide attinse dai principi stessi della Halakhah onde giustificare, in casi specifici, i suoi scostamenti dai principi astratti della legge. Secondo le fonti talmudiche, il dotto a volte deve deviare dalla Halakhah perché circostanze cruciali richiedono una violazione dei comandi della Torah per amor del cielo: "È tempo di agire per il Signore; hanno violato la Tua Torah."[9]

La Lettera sul martirio aveva quindi un proposito più ampio di quello inteso a rispondere ad una questione halakhica. Nel suo ruolo maggiore, come afferma David Hartman,[8] fu un impegno per rivitalizzare lo spirito e l'autostima della gente. Sensibilità per tali necessità pervade tutta la lettera, dall'inizio alla fine - e questa è la ragione per cui copre molto di più di una serie di riferimenti a fonti specifiche necessarie a risolvere il problema. Il responsum prende in considerazione l'intollerabile minaccia esposta dal precedente rabbino nel trattare la faccenda e della rispettiva possibilità che la comunità potesse disgregarsi nel sopportare il peso del presunto peccato. La sensibilità al disagio della comunità e la necessità di sollevarne gli spiriti appaiono non solo nella forma retorica del responsum, ma anche al centro della distinzione halakhica fatta da Maimonide. Tale interpretazione caleidoscopica del problema portò Maimonide ad una posizione non interamente in linea con la propria posizione di principio o con le fonti halakhiche scritte.[8]

Alla conclusione della lettera, Maimonide esorta i membri delle comunità sotto il dominio degli Almohadi di lasciare le proprie case ed emigrare in aree dove potessero vivere una vita pienamente ebraica, in cui osservare apertamente la Torah ed i suoi comandamenti. I convertiti forzati se avevano peccato non era per aver superficialmente proclamato il credo mussulmano ma per aver continuato a vivere nello stesso posto dopo aver fatto tale proclamazione che aveva loro salvato la vita. La loro speranza messianica di qualche forza esterna che potesse migliorare le loro condizioni era semplicemente un'illusione; invece avevano il dovere di andarsene dalle proprie abitazioni e trasferirsi altrove. Una versione della Epistola sul martirio contiene il seguente passo: "Ciò che consiglio a me stesso, e ciò che desidero suggerire a tutti i miei amici e a coloro che mi consultano, è di lasciare quei luoghi ed andare dove possano praticare la religione e adempiere la Legge senza costrizioni o paure... Uno deve lasciare tutto ciò che possiede, viaggiare notte e giorno finché trovi un posto dove possa praticare la sua religione. Il mondo è sufficientemente vasto ed esteso" (Epistola sul martirio, pp. 31-32). Tra le altre cose, Maimonide consiglia al convertito forzato che si è salvato pronunciando la shahada di emigrare in Terra d'Israele: "Secondo me, uno può sfuggirli pronunciando quella parola, cioè, riconoscendo quell'uomo [Maometto] e poi andarsene a vivere in Terra d'Israele, senza rimanere neanche un attimo nel luogo di persecuzione." (Iggerot, p. 57).

L'uso della prima persona da parte di Maimonide indica che il responsum è diretto non solo al destino dei convertiti forzati ma anche a quello di Maimonide stesso e della sua famiglia. Quindi, verso il 1166, Maimonide sfuggì le persecuzioni del Maghreb e si trasferì in Terra d'Israele. Si conosce il periodo che vi si stabilì grazie ad una lettera importante, scritta venti anni dopo nel 1185 a Rabbi Japhet, il dayyan di Acri, che ospitò membri della famiglia di Maimonide. Nella lettera, Maimonide con nostalgia ricorda la sua visita a Gerusalemme: "Perché io, ed egli [cioè David, il fratello di Maimonide], ed il mio onorato padre, e voi, tutti e quattro, incedemmo nella Dimora del Signore con grande sentimento... e camminammo per deserti e per foreste cercando Dio; non me ne dimenticherò." (Iggerot, p. 230). Tuttavia, poiché evidentemente non riuscirono a guadagnarsi da vivere in Terra d'Israele, Maimonide e famiglia emigrarono in Egitto.

Note

modifica- ↑ Moshe Halbertal, Maimonides: Life and Thought, Princeton University Press, 2013, pp. 23-33; si vedano anche Joel L. Kraemer, Maimonides, cit., pp. 83-142; Abraham Joshua Heschel, Maimonides, Farrar, Strauss & Giroux, 1983, pp. 18-24; Sarah Stroumsa, Maimonides in His World: Portrait of a Mediterranean Thinker, Princeton University Press, 2011, passim.

- ↑ Haim Zeev Hirshberg, "On the decrees of the Almohads and the Trade with India: A Letter from 1148", Isaac Beer Jubilee Book, Israel Historical Society, 1961, pp. 134-135, in ebraico.

- ↑ 3,0 3,1 Joel L. Kraemer, Maimonides. The Life and World of One of Civilization's Greatest Minds, Doubleday, 2010, Parte II, pp. 83-124.

- ↑ 4,0 4,1 4,2 4,3 Moshe Halbertal, Maimonides: Life and Thought, Princeton University Press, 2013, pp. 23-33.

- ↑ Chiaramente, non c'era scampo! Situazione tipo "tra incudine e martello" o "dalla padella alla brace", tanto per usare qualche cliché.

- ↑ 6,0 6,1 Maimonide, Lettera sul martirio, vers. ingl. in Abraham Halkin & David Hartman, Epistles of Maimonides: Crisis and Leadership, Jewish Publication Society, 1985, pp. 15-45.

- ↑ Haym Soloveitchik, "Maimonides` Iggeret Ha-Shemad-Law and Rhetoric", Rabbi Joseph H. Lookstein Memorial Volume, Leo Landmann (cur.), Ktav Publishing House, 1980, pp. 281-319.

- ↑ 8,0 8,1 8,2 8,3 David Hartman, Crisis and Leadeship: The Epistles of Maimonide, Jewish Publication Society, 1985.

- ↑ La reinterpretazione midrashica del versetto, inteso a giustificare l'azione in situazioni critiche per evitare mali peggiori, viene letto: "È tempo di agire per il Signore; viola la Torah." Cfr. Herbert Alan Davidson, Moses Maimonides the Man and His Works, Oxford University Press, 2005, ss.vv.